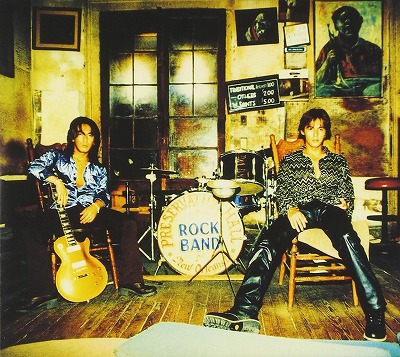

2024年末の紅白での演奏も大変話題になった30年以上のキャリアを誇り、邦楽最大のセールスを誇るモンスターユニットB’z。長いキャリアの中で作風の変化はありながらも一貫してハードロックを軸にしたサウンドを展開しています。名実ともに邦楽を代表するユニットのメンバーも認める名盤がこの「survive」になります。

最高のセールスを誇るユニットの辿った足跡

B’zは特にCDバブル全盛期の90年代にミリオンセラーを連発。単独のグループではCDセールスではいまだに並び立つもののない、モンスターユニットとなりました。

特に90年代前半に一世を風靡したビーイング系アーティストの代表格でもあり、ミュージックステーションのような音楽専門の番組以外にはほとんど露出しない、その代わりに大型タイアップによって特にサビをメインにインパクト付ける方法で大きなセールスを記録、腕利きのスタジオミュージシャンも抱えた安定感のあるサウンドも魅力でした。

B’zはキャリアが長いため、どの時期が好きなのか結構意見が分かれる事が多いと思います。自分より少し上の世代の方だと初期のIN THE LIFEやRUNなどを上げる方も多いかもしれません。個人的にはその少し後、500万枚近いセールスを誇る2枚のベストアルバムを挟む前夜の時期のアルバムが非常に好みなのです。

これはB’zのそれまでの辿ってきた流れもあって、もともとB’zはTM NETWORKのサポートメンバーをメインに活動していた松本孝弘が稲葉浩志をボーカルに据えて80年代後半にデビューしましたが、シンセメインでユーロビート調の楽曲に松本のギターが絡む、TM直系のサウンドを初期は売りにしていました。

打ち込みからハードロック、そしてブルースへ

TMの活動でプロモーションや戦略、楽曲のタイアップやアルバムの周期など、恐らくミュージシャンと

してのスタンスやセールスの基礎を相当掴んでいたようで、CDバブル世代の時代の要請に合わせ、その時々のファンの望むスタイルを出来るだけ取り込んだり逆に露出は少なめにしたり、歌詞なども割とどの世代にも刺さる路線を徹底していたような気がします。

その後は次第にビーイング系と言うか、90年代型のJ-POPという枠に収まっていきながら徐々に稲葉氏がシャウトしだしギターのフューチャーする割合も増えていき、合わせて打ち込みの割合が減り、純然たるハードロックとしての路線を歩みだしていきました。

そしてルーツミュージックであるブルースに急接近し、2枚組でノリの良さをあえて抑えたアルバ

ムをリリースした…つまり冒険を挟んだのですが、やはりここで人気が一時低迷(とはいえ当時はそれでもシングルでミリオンを出していたのが凄いのですが…)

かつてはYMOがブレイク直後に「BGM」という実験的なアルバムをだしたり、90年代もミスチルが人気絶頂期に「深海」と言う暗いコンセプトアルバムを出したり、ラルクが3枚同時シングルで内省的なシングルを混ぜたり…

松本孝弘自身が在籍していた時期のTM NETWORKもあの「GET WILD」の次のシングルはラップ・ファン口ク調の「KISS YOU」だったりと、ミュージシャンはしばしば人気が安定もしくはブレイクした直後に冒険をしがちなのですが…基本的に堅実志向のB’zもこの時期、自分たちのやりたいスタイルに傾いていったのでした。

ルーツミュージックを得た後に行きついたもの

そのブルースを経た経験はこの先に生かされ、つづくアルバムLOOSEの時期にはまたPOPな方に触れながらもロックバンドにより寄せたスタイルを構築して言った感があります。このアルバムでは特にブレイクした初期の名曲「BAD COMMNICATION」がユーロビート調からHR調にアレンジして収録。

久々のアップテンポなシングルナンバーとなった「ねがい」もまたそれまでのどこかシャウトを交えながらもデジタルビートあるいはPOPであった路線から離れ、バンドサウンドや前年経たブルースを経由した感性でのセッションバンド風のサウンドを軸にしたアップテンポナンバーと言う形に収まっていました。

一方でブレイク当時を思わせるデジタルビートな「LOVE ME I LOVE YOU」が入り、そして自己最高セールスのシングルとなるクラシカル調のハードなナンバー「LOVE PHANTOM」も収録。再びJ-POPや以前からのファンに受け入れられる形は意識しながらも前アルバムからはっきり形になりだした、US的なHRとしてのスタイルをはっきり取り出した入り口のアルバムであったと思います。

その後もソロやミニアルバムを挟みながら、全編英語詞のシングルを出したり「FIRE BALL」など再び

濃いHR色を強めたシングルを出しては、またビートロック調のシングルやバラードを出したりといったセールス面での冒険が続きます。

それでも安定したシングルとアルバムのリリースやライブでのパフォーマンスは円熟していき、とにかくやりたい事と、ファンの期待を裏切らない非常に安定した活動が今もなお、一定のファンに支持され続けている秘訣なのかと思っています。

メンバーをして最高傑作と言わしめたsurviveの到達

「LOOSE」の時点でも明確なHR路線は取られていましたが、次の「survive」からはそれがヘヴィな方向へと傾き、そのバランスは結成10年目にしてメンバーをして最高傑作と言わしめる完成度になりました。ややPOPに振れたLOOSEに対してややヘヴィに触れたのがsurviveでしょうか。

このアルバムの前後のスタイルがそのまま2000年以降につづくアルバムへと引き継がれる1つの「型」となっていたと思います。surviveはメンバー2人が最高のアルバムにしばしば上げていることからも、ポピュラリティとミュージシャンとしての勢いが拮抗していた本当に円熟味のある時期のアルバムだったのでしょう。

稲葉浩志のボーカルとしてのエッジの効いたシャウトと、感情をフラフラと漂うような情感はsurviveの時期がとりわけ強烈で、松本のギター的やセッションバンド的なアレンジ、さらにほのかに初期を思わせる打ち込みをさりげなく導入するバランス感覚(Liar! Liar!やDO MEに顕著)などもこの時期のものは非常にバランスが良く感じるのです。

混迷の時代に寄り添う楽曲たち

さらにB’zの大きな特徴であるのが、本場やまた日本においてもHR/HM系はサウンドとともに基本的にはマッチョ嗜好、歌詞もどちらかと言えば、スケールの大きさや自己を誇示する歌詞が多いのが特徴なんですが、B’zはもろにアメリカンロック的な佇まいやステージングでありながら歌詞は非常に内向的。#1のDEEP KISSに顕著ですね。

ダメな自分も包み隠さず吐露する歌詞や、ピアノなどを交えた繊細なアレンジ、松本に寄るオリエンタルな和メロも交えたサウンドは情感が非常に強く、日本人好みにアレンジされた繊細なHRという趣がするのです。このあたりは「ハピネス」や「泣いて 泣いて 泣きやんだら」

そして、本作の真骨頂はあの「ウルトラソウル」の前身とも言えるナンバー「スイマーよ!」表題曲ともなる次曲の「survive」と「ハピネス」あたりにあるのかと思います。日本が失われた30年に突入した時期にリリースされた本作ですが、したたかに毎日を生き抜くというテーマに寄り添った楽曲たち

CDバブルの時代を抜け、邦楽業界もその後に次第に混乱と停滞の時代に入っていきますが、ストイックにリリースとライブをこなすこのユニットの真骨頂もまさにこのsurviveというアルバムに込められている気がしています。

コメント