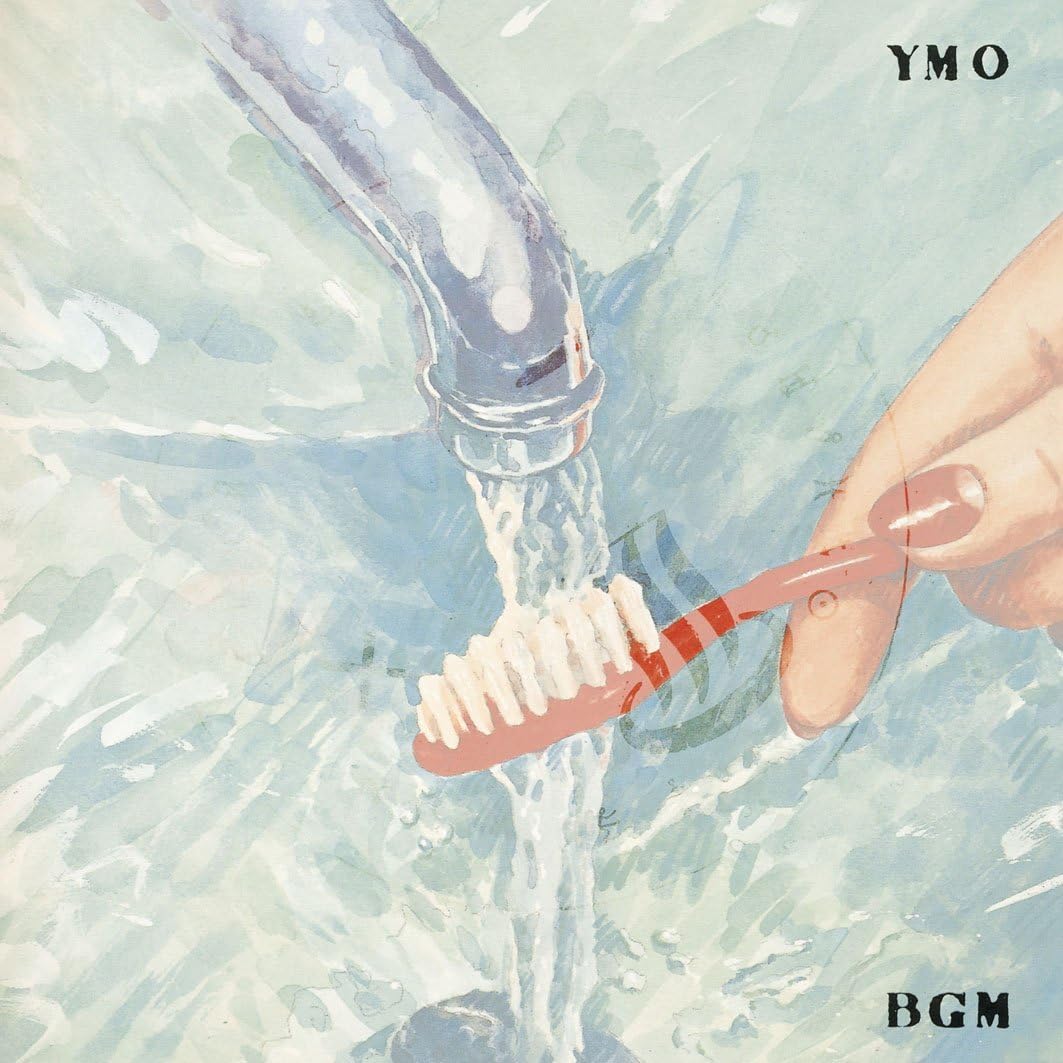

1980年代、日本が戦後を脱し消費社会を突き進み始めた時代。思想性や情念をあえて排した音楽で、時代を感じさせない、そして世界を驚かせた1枚がありました。今回はYMOの「BGM」を紹介したいと思います。

戦略的に結成された伝説のユニット

白人の奏でるクラシックやロック、黒人の奏でるジャズやブルースに対して、黄色人種の持つオリエンタリズムや日本特有のテクノロジーを駆使したシンセサウンドをギミックにイエローマジックと自称し、また日本人や東洋人の持つエキゾチックなイメージを中国の人民服を思わせる衣装や、カメラを手にして何でも撮る当時の日本人のイメージと併せて、意図的にヴィジュアルに取り込み、戦略的に海外進出を狙ったYMO。

既にロックバンドはっぴいえんどのメンバーとして、ロジカルに日本語と海外ロックの融合を試みていた細野晴臣をリーダーに、サディスティックミカバンドのドラマーとして実績を重ね。ステージ衣装やヴィジュアルにも並々ならぬセンスを持っていた高橋幸弘。理論的に音楽を突き詰め、シンセサウンドの旗手としても注目されていた坂本龍一によってなる伝説的なユニットがYMOでした。

後に坂本龍一はアカデミー賞作曲賞を受賞するなど世界的にも成功を収めていくのですが、YMOの時点で既に海外での影響力は大きなものがあり。日本初の音楽が世界の音楽シーンに影響を及ぼした最初のグループだったと言えるかもしれません。

その活動自体も耳馴染みのいい初期作、前衛実験的な中期作、あえて狙ったかのような歌謡曲的なサウンドに取り組んだ後期と、ブレイクして以後は常にミーハーなファン、コアなファンを奮い落とすかのようなある意味、天邪鬼なスタンスに徹し、またコントの合間に曲を入れたり、メンバー自身が当時人気だったひょうきん族や漫才番組に出演するなど乾いたユーモア性を追求するような洒落っ気もみせ、その都会的なシンセサウンドと並び1980年代初頭の東京のムード、そして世界的な潮流でもあったニューウェーブを象徴するようなグループだったとも言えるでしょう。

前述したように、初期のYMOはシンセをベースにしたサウンドに日本人にも馴染みやすいダンスミュージックや軽快なフュージョン調の曲を展開。純然たるテクノポップとして代表曲ともなる東風やテクノポリス、ライディーンなどは小学生でもレコードを買い求めるほどのブームを生んだとも言われています。

整然と並んだ音…ブームの翌年に出された前衛作

しかし、ブレイクした80年の翌年81年に発売した2枚のアルバム、本作BGMと次作テクノデリックは難解な作風に転じ「ファン奮い落とし」の実験作とも言われていました。BGM期は坂本龍一が不調の為細野・高橋手動で作られ、テクノデリック期は細野が不調で坂本龍一が主導で作られたとも言われています。

テクノデリックは世界で初めて外部から取り込んだ音をサウンドに反映し、それをミニマルなリズムの反復で聴かせる、サンプリングという手法やミニマルミュージックの走りとも言われていますが、今作BGMはそんな次作・テクノデリックと並んで前衛的。アンビエントテクノの元祖、YMOの最高傑作とも言われます。

「ミーハーなファン奮い落とし作」とも言われるようにそれまでのテクノポップなYMOを期待した層からの評判は当初は散々だったようですがメンバーは、本作こそやりたい事とサウンドが完璧に一致した作品と、しばしば最高傑作に挙げられています。

シングルカットもされた有名曲「CUE」坂本龍一の代表曲1つにも数えられる「1000 KNIVES」ひたすら怪しげなラップをフューチャーした「RAP PHENOMENA」疾走感が素晴らしい「U・T」など、病的なミニマルさと軽妙な洒落と絶妙な怪しさが本作の妙味だと思っています。

陰鬱で重いリズムの反復が繰り返されるのですが(メンバー曰くビョーキ)その整然と並んだ音が刺激的なのです。同じリズムの反復に身を委ねていると不思議なほど心地よさを感じるようになり、聴けば聴くほど発見のある名盤に仕上がっていると思います。よく1981年にここまで前衛的な音を形にしたものだと驚きを感じる1枚です。

コメント