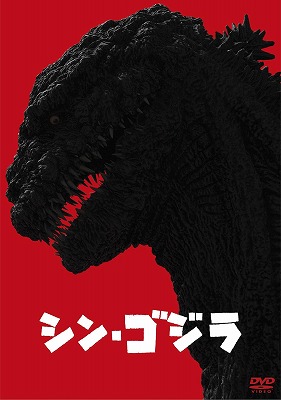

日本を舞台にしたスケール感の大きい、実写のエンタメ作品で外れない作品は何か…と考えた時に真っ先に思い浮かぶのが本作「シン・ゴジラ」です。超メジャー級タイトルですが、改めてその魅力を探ってみたいと思います。

シン・シリーズのスタートを切った記念すべき作品

庵野脚本による「シン」シリーズの契機になった1作。庵野秀明は平成の時代に「新世紀エヴァンゲリオン」が社会現象化しいわゆるパッケージや関連商品で売る政策委員会方式を定着させて第3次とも言われるアニメブームの火付け役となった存在にもなりました。

特に放送されていた90年代半ば~社会現象化した90年代末期の世相とも相まって、ロボットアニメの範疇に入る作品としては異例な事に物語の解釈を巡っての議論や謎本ブームの乱立。ロボットではなくキャラクターの関連商品が相次ぎ

また当時のAC(アダルトチルドレン)ムードのカテゴライズにも一定以上の影響を及ぼし、ゴシック調の文字が乱立する演出やストーリーの伏線を散りばめたOP演出は後々のアニメや映像業界に長く影響を及ぼすなどセールス以上に、その総体としての影響力は今尚絶大なものがあったのだと思います。

ただその作風はどうしても一癖含んでいるのも確かで、私的には過去の特撮や映画やアニメ作品のパロディを多分に含んで内容に本格的なSF考察をじっくり混ぜて、それを勢いで突破した黎明期のガイナックスの名作「トップをねらえ」などの方により分かりやすいカタルシスを感じてしまったりもします。

その賛否あったエヴァンゲリオンTVシリーズの流れを踏まえながら、映像的にも物語的にもよりクオリティアップを目指した「シン・エヴァンゲリオン」シリーズが完結を前にストップしている最中に公開され、再び社会現象的な話題を読んだのが本作「シン・ゴジラ」でした。

その後に劇場版シリーズの完結編「シン・エヴァンゲリオン」庵野監督自身の多大なルーツであるウルトラマンを基にした「シン・ウルトラマン」「シン・仮面ライダー」がつづき、もはやシンシリーズは邦画業界の風物詩ともなった感があります。

そして本作の監督を務めたのが「平成ガメラ」シリーズで、実写特撮の新しい可能性を示した樋口真嗣。直前の作品である「進撃の巨人」の実写版が何かと酷評を受けたため本作の出来を懸念する声もありましたが、その疑念を見事に払しょくする完成度を示しました。庵野秀明とは次の「シン・ウルトラマン」でもタッグを組む事になります。

しばらくの休眠期に入ったゴジラの再始動的映画ともなり、一連のシンシリーズの始まりとも言える本作は平成の末期に作られた平成を象徴するような作品になったと同時に庵野監督の作風が実写でちょうどいいバランスで形になった作品でもあり、ポリティカルフィクション(政治劇)としての傑作にも数えられる作品だったと思います。

もともと怪獣映画とは自然災害を擬人化したような怪獣とそれに翻弄される人々を描いていたもの。昭和のゴジラシリーズも始まりはまさに原爆によって目覚めた恐竜の進化版とも言えるゴジラとそれを巡る人々を描いた一種のホラー映画的な側面が強かったと言われます。

平成に復活したゴジラシリーズの第1作とも言われる84年版のゴジラも(正確にはこの時点ではまだ昭和末期ですが)同様の流れを辿っています。

しかし、それに続くシリーズは毎回新しい怪獣が出てきてゴジラと対決するvsシリーズの様相を呈するようになっていきます。そして、平成末期に約10年ほどの休眠期間を経て公開された本作は実質、84年ゴジラと同じような過程で作られており、令和以降のゴジラシリーズの第1作と据えていいものでしょう。

原点である災害の象徴でもあるゴジラを正面から描く社会派な作風に挑んでいるのですね。

散りばめられた平成的エッセンスの数々

そして、その中で主に描かれるのは大きな災害(公開された当時で考えるならまさに東日本大震災とそれによる福島の原発による二次災害)と具体的な解決策を講じられないまま外圧に晒される中で右往左往する官僚や政治家のドラマでした。

例えるなら失われた30年の中での国際的な立ち位置を始め、経済的な成長、少子高齢化、災害による被害からもはっきりとした回復の道筋を示せなかった現実の政府という現実の流れがあり、フィクションでありながら、平成のムードを総括されるように物語は進行していきます。

そして、ストーリーの軸は現実の東京怪獣の脅威が迫り、自衛隊(日本国内に内在する軍隊)が出動するも民間人がいたために打ち漏らし、最終的に東京を核で攻撃するか否かの選択に迫られる中、主人公が所属するチームが最後の賭けに転じて大きな作戦を決行する。

その流れは庵野秀明が敬愛する(アマチュア時代に自身がウルトラマン役として出演までした作品が存在している)「帰ってきたウルトラマン」を代表するエピソードである第5・6話を下敷きにしたエピソードだと言っていいでしょう。

これは「トップをねらえ」から「エヴァンゲリオン」に到るまで変わらない,かつての作品のコピーやパロディであっても、よりクオリティを高めて演出し当時の自分が見たかったクオリティに仕上げる。庵野秀明らしさが発揮された1面であるとも言えるでしょう。

1連の「シン・シリーズ」もシリーズの原点に立ち帰りながらかつての名エピソードを新解釈も交えながら再構築していく作品になっているのは共通している点です。

一方で都市壊滅規模の犯罪を防ぐため主人公たちが、理解のない上層部と対立しながら事件解明に向かう構図は庵野・樋口組より1つ上世代である押井守監督による「機動警察パトレイバー」の劇場版。その影響下にありフジテレビ手動で制作され、これもやはり平成期の刑事ドラマの金字塔となり、劇場版は社会現象ともなった「踊る大走査線」シリーズもまた彷彿とさせる一級の政治劇=ポリティカルフィクションにも仕上がっています。

実際の関連省庁を廻り、綿密にシミュレーションを組み立てて、怪獣と言う異形のものを据えながら現実的な対応を嘘くさくなく描くその手腕は、一方で平成仮面ライダーシリーズ第1作「仮面ライダークウガ」も思わせます。

巨大怪獣モノと言うジャンルでも見ても自衛隊に大きくスポットを当てた「平成ガメラ」シリーズ3部作にも負けないSF描写。リアリティある描写にも力を入れた「平成ウルトラマン」シリーズやゴジラは恐ろしいものだという原点に立ち返った「平成ゴジラ」シリーズの流れも伝統としてしっかり踏まえられています。

エンタメとリアリティの狭間で怪獣映画やSF映画を作りたいという思いが実写・アニメで氾濫したオタク第1世代の一つの総決算のような作品だったとも思います。

本作の描いた希望と平成が残した課題

本作はそのようにエンタメに特化しながらも平成と言う時代が残した課題と希望がまざまざと示された作品になっています。変わらない体質に翻弄され、本質的な物事から遠回りせざるを得ない現場の苦労というものは踊る大走査線などでもしきりに描写されていましたが、本作でもそのへんの描写は徹底されていました。

平成から令和になった現在はより深刻にそのまずさが表にでてきている時代になったとも言えます。一方で平成で世に出て世代、特に氷河期世代などは昭和から平成気にかけての都市型や安定社会の中で、多くのカルチャーにも触れ、その個性化にも自覚的な世代でもあったと思います。

本作ではそれは所属の違うチームが一丸となり、一種のオタク根性を擦り合わせて困難に立ち向かうという描写になっていました。これはオタクはじめ数多くのマニアや個性派を、かつて多く生み出した平成の世に出た世代…特に氷河期世代へのエールとも言えるでしょう。

今では社会のしがらみのなかで埋没してしまったかつての個性派たちに「失われた30年以降の社会」への課題と困難を克服するエールも含まれていたような気がしています。

クライマックスで伝えられる「我々はゴジラと共存するしかない」は福島第1原発を思わせる点もありますがそれだけにとどまらず、少子高齢化・コンプライアンス・AIの進出・低成長時代と課題が山積みになった平成の不良債権処理を目を逸らさず背負っていくしかないという現実を比喩していると捉える事も出来ます。

本作公開からもう数年もすれば10年近くの歳月が既にすぎようとしています。平成最後の5年が過ぎ、令和最初の5年を迎えようとする今日、コロナ禍、ウクライナの紛争、歴史的な円安などを辿っても尚、次の時代への形はしっかり実を結ばず混乱の最中にあります。

コメント