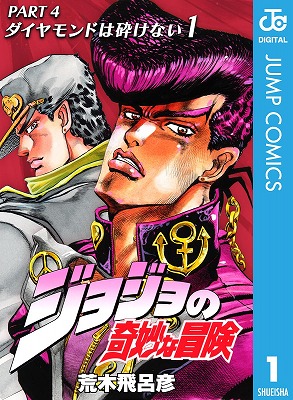

今や世代を跨いで高い知名度を獲得したジョジョの奇妙な冒険。人に寄って何部が好きか議論になる事も多い漫画です。今回はジョジョの歴史語りを交えながら個人的に思い入れの強い4部をさらっとレビュー致します。

異色な立ち位置だったジョジョの奇妙な冒険

黄金期と呼ばれる週刊少年ジャンプでも長期連載をつづけ、カルト的な人気を誇っていたジョジョの奇妙な冒険。当時のジャンプと言えばやや大人向けの層を狙った劇画風の漫画からラブコメ、児童層からハイテイーン層を狙ったような王道の冒険漫画、バトルやスポーツ漫画が並んでいました。ギャグ漫画も伝説的なタイトルが並び、全方位に抜かりが無かった時代です。

そんな時期に劇画風で始まりながら、明確に海外が舞台、それも19世紀末と言う近現代を舞台にしたジョジョはまさに「異色」の作品でした。とはいえ当時は「バスタード」「ゴッドサイダー」など、ファンタジーや伝奇物の連載が相次いでおり、特にアニメや洋画、ゲームなど他ジャンルで活気があったジャンルをジャンプの漫画にもどんどん流入していた時代。近年のヒット作である「呪術廻戦」や「鬼滅の刃」などもまさにこの当時の流れの一つの結実だったという感もあります。

革命的だったスタンドバトル

当時流行りだった「男塾」や「北斗の拳」に連なる劇画の世界で、伝奇やファンタジー、アドベンチャーの要素も押し出したもの…それが当初のジョジョのコンセプトだったと思います。しかし作者の荒木飛呂彦はもともと独自のアングルと凝ったギミックを武器にしていた作家と言うこともあり、3部から登場する「スタンドバトル」で一部・二部の世界観の上に見事により作者独自の色を混ぜることに成功。そして、超能力をヴィジュアル化するという意味で漫画のみならずゲームやアニメなど多方面へのデザインの革命をおこしたのが「スタンド」という概念でもありました。

それは同じように冒険ものから始まり、それまでトーナメントバトルを描いてきたジャンプ史上でも屈指の人気を誇る天下一武道会の導入、空中戦やエネルギー弾のような光弾が乱れ飛ぶバトル、強さを示す数値である戦闘力の導入などでジャンプが培ってきたバトル漫画のノウハウの詰まった決定版とも言える人気を博していたのが「ドラゴンボール」ですが次第に「強さのインフレ」という問題にも直面していきました。

スタンドバトルは相性によってはパワー重視のスタンドが遠距離型スタンドに競り負けてしまうという展開を当たり前に導入、場合によっては心理戦や知能戦に展開出来ることもあいまって「インフレバトル」とは別のアプローチを提示する事に成功(ラストバトルになるとそれでもパワー同士の戦いになりがちではありますが…)次第に「能力バトル」という新しい展開も普及させていったのでした。

その作家荒木飛呂彦としての個性、スタンドバトルのオリジナリテイ、何より能力バトルとして魅力…全てが絶妙に機能して既に9部に渡るジョジョの奇妙な冒険の全パートの中でも特に思い入れがあるのがこの4部なのです(作者も特にお気に入りの章のよう)まず王道の冒険ものでスタンドバトルの導入ともなる3部との違いとして、一つの街という閉ざされた舞台にすることでよりサスペンス色を高めた事。

4部特有の魅力的な要素

ストーリーの性質上、冒険ものだった3部は先へ先へ進む一行に正面から向かってくるスタンドが多かったのですが、4部では罠を張って待ち構えるスタンドの傾向が強く、よりサスペンス色や心理戦の色が濃くなっています。また後の部になるとスタンドの能力の把握が次第に難解なものが増えてきますが、3部4部の頃は概念的に分かりやすいスタンドが多かったのも好みなのです。

加えて(今や本編を離れてスピンオフの常連になっている)岸部露伴など脇を固めるキャラクターが皆個性が強烈。箸休めとなる「日常スタンド編」とも言える展開も導入される事。登場キャラが皆前向きで、後味が悪くない事。登場キャラが総出演で総力戦で導かれるように結実されるラストバトルの流れ…などなど魅力的な要素が満載なのです。

特に能力バトルを展開しながら最終的にはパワーバトルや反則的に強い能力で追い込んでくる各章のラスボスの中で、独自の倫理観とトリッキーな能力に紐づけられた本章のラスボス戦はパワーと知略両面で展開される実にスリリングなものでもありました。

作者も言っていますが、なので本章が終わる頃にはキャラだけでなく、舞台となった杜王町そのものに愛着が湧くようにもなってくるのですね。主役はもしかしたら町そのものだったのかもしれません。ジョジョ各章の中でも本当に独自の味わいのあったなのでした。なのでした。

コメント