分かりやすい形に収まったホラーではなく不条理で、ドキュメンタリーテイストな生々しいホラーを求める人に…後のスプラッターホラーの原点とも言われ、ニューヨークの近代美術館にフィルムが永久保存されるほどの形に収まらない前衛性も兼ね備えた、単なるホラーの枠を超えた衝撃作をレビューします。

80年代に一世を風靡した殺人鬼をメインに押し出したスプラッタホラーの原点

あのジェイソンが主役となる13日の金曜日シリーズなどでお馴染みの1980年代以降量産されていったスプラッターホラーと呼ばれるジャンル。それはお約束な展開とバカバカしさを含めて、その様式美とチープさを楽しむ「安心して怖がれる」B級なジャンルとして定着していったものでした。

しかし、その前史となる70年代には、まだその型にはまらないおどろおどろしさとショッキングな展開に溢れた作品もまた多かったのです。

代表的なものでジョン・カーペンターが手掛けた「ハロウィン」などはジェイソン以上に俊敏で知能も高い殺人鬼のブギーマンにまた底しれぬ気味の悪さを感じたりしたものです…

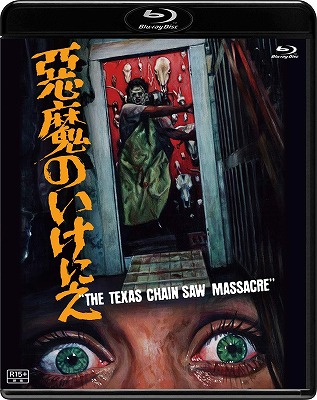

そして、そのさらに前の時代。そもそも殺人鬼そのものが端役でメインに据えていなかったこの「悪魔のいけにえ」(かの13日の金曜日も、当初はジェイソンは端役になっていましたが)こそがあらゆるスプラッターホラーの元祖とも言われています。

原点であるだけに定まった枠に収まらない、不安と凄みを感じる作品なのです。余談ですが、本作を手に取ったきっかけは20数年前にTUTAYAでホラー特集をしていた中で本作が1位だったため。2位がサスペリアだったのを妙に記憶しています…

ニューヨークの近代美術館に保管された、その芸術的なおぞましさ

本作は見出しのナレーターから抜群の導入を見せます。主人公たちの不幸な未来を暗示するかのようなナレーション、そして冒頭に映し出される不穏なニュースを伝えるラジオのアナウンスとアメリカ南部のカラカラに乾いた路面の描写。

日本人は八つ墓村などの土着的な田舎に美しさと同時に潜在的な恐怖を感じるものがあると思うので

すが、本作のアメリカの土着的空気から来る不穏な感じもまた、それに近いものがあるのかもしれません。

ヒッピー風の若者たちがドライブがてらパリピな空気が流れる中に、徐々に惨劇が混じってくるのは後のスプラッターにも通じる部分があります。ヒッチハイクでおかしな青年と相乗りし、突如奇行に走ったために慌てて追いだすも、その直後にガソリンが切れて止まった地点で1夜を過ごす羽目になり…一行から離れた男女2人が妙な一軒家に足を踏み入れた所から、徐々に迫っていた不穏な空気は加速していきます。

屋内にある異様なオブジェ、あたりに散乱した羽根の数々。そして突然扉を開けて襲ってくるマスク

姿の怪人…ここまでの展開も淡々としたドキュメンタリータッチで夏の暑い盛りに白昼夢でも見ているような映像が延々とつづくのです。

夏の悪夢を思わせる後半の異常な展開

そこにいくまでも十分異様な展開なのですが、一行の1人1人が次々に惨殺されていく過程がまた生生しく「痛そう」な描写ばかり。そして頭のネジが飛んでしまったかのような殺人鬼一家の異様な晩餐から最期の最期で繰り広げられる逃走劇まで、起承転結を思わせない唐突な展開の連続です。

ただこの最後の晩餐以降の展開は行き過ぎて、もはや喜劇の域に。恐怖を追求すると笑いに近づくとも言われ、後のスプラッターホラーも意図的にバカバカしいシーンや様式的な(お約束な)パターンを追求していく流れの、ここも原点を思わせるような流れですが、それすら本気で撮影したものが結果、珍妙な絵面に収まったと思わせる流れ。

偶然が生んだ奇跡的な傑作

そうした終盤の展開は賛否割れそうなものの、終始異様なドキュメンタリータッチで進み、最後の最後まであまりに救いのない不条理な展開がつづきます。この異常な映像の生生しさと不条理の連続は、ホラーでありながら確かにある種の芸術を感じさせるもの。

制作者ドビー・フーバーがその後、時にあのスピルバーグと組んですら撮り続けたホラー作品は、直接的な続編まで含めて、結局本作のインパクトを越えるものは生み出せなかったと思います。それどころか後に続く、多くのスプラッターホラーが原点である本作の生々しさや異様さは再現できないままに今日に至っていると思います。

監督や製作者すら意図せず出来上がってしまった、奇跡のフィルム。あのチェンソーマンやバイオハザード・ヴィレッジにまで影響を及ぼした。今日の国内のエンタメにも影響を及ぼす歴史的作品なのです。

コメント