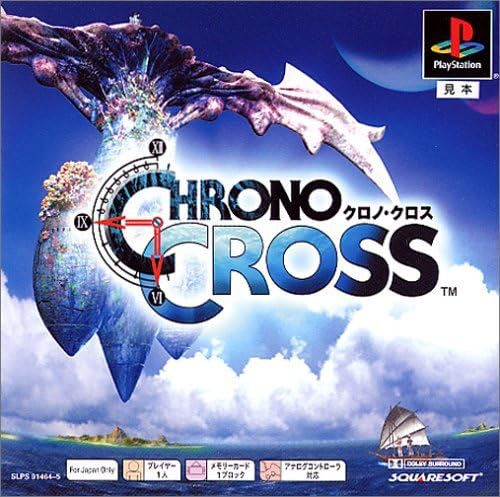

様々な実験的なタイトルが溢れていた初代プレイステーションの時代。そんな時代だからこそリリースできた作家性とゲームデザインに富んだRPGとなっていたのが本作「クロノクロス」です。

王道を行く名作だった前作クロノトリガーの呪縛

スーパーファミコン時代、J-RPG’和製RPG)の黄金期を象徴するようなタイトルとも言われるクロノトリガーは、当時数々の意欲的なRPGを発売しハードメーカーとしてもソフトメーカーとしても盤石なタイトルを揃えていた任天堂すら脅かすほどの存在感を有していた時代のスクウェアから発売されました。まだエニックスと合併する数年前の事です。

当時少年たちにとって絶大な支持を得ていた少年ジャンプ史上でも大々的に取り扱われキャラクターデザインに鳥山明を起用。そのプロットには鳥山明キャラデザで同じく国民的RPGシリーズでもあったドラゴンクエストの堀井雄二も参加。

ドラクエ・FFのコラボと言うだけでなくジャンプ・スクウェア・任天堂のコラボという側面もありました。まさに日本のエンタメ産業の1つの黄金期を思わせる布陣で、令和から平成に移った際のゲーム系のランキングでは複数のものでこのクロノトリガーが1位に輝く存在感を見せつけました。

当時をリアルタイムで経験した感じでは確かに大きな存在感を誇ったタイトルではありましたが、当時のゲーム業界はとにかく移り変わりが早い時代。同年末にはドラクエが、その1年後にはFFの新作も発売されてハードもスーパーファミコンから次世代機のプレイステーション・セガサターンへと本格的に移行する直前の時代、その流れに中にやや埋もれていった感もありました。

そして後年、その存在感が徐々に再評価されていき次第に確固たる人気を得たものだと思っています。実際に当時のスクウェア作品は、斬新なシステムや派手なグラフィックと引き換えに、致命的なバグや時にシビアだったり大味だったりもするゲームバランスのものなど、納期優先で後年振り返ると苦しい出来の作品も少なくなかったのです…

クロノトリガーはそこをドラクエの堀井雄二をプロットに迎えるなどの制約もあったためか、ある程度無理のない王道に徹した内容がも功を奏したのか、あまり破綻もなく上手にまとまっていた作品。スクウェアとしても記念碑的作品になったのではないでしょうか。

前作とはある意味真逆なテーマを打ち出す

そして数年の時は流れてリリースされたのが本作クロノ・クロス。グラフィックとしてはドット絵最高峰だった前作に負けず劣らずPS時代の表現の1つプリレンダリングと言う2Dで描かれた緻密なマップの上を3Dのキャラクターが動き回る形式で、キャラのモデリングやマップの緻密さもPS1というハードでは屈指のものに仕上がっていました。

パーティ―キャラクターも大半がモブのようなキャラクターになってはいますが30名以上の大所帯。武器屋などで新しい装備を買うのではなく戦闘やマップで手に入れた素材で強化していく武器・防具やレベルアップ製でなくイベントでキャラクターは強化され、戦略に特化した戦闘システムなどPS1時代のトレンドを絶妙にミックスした作りになっていました。

音楽は光田康成が前作に続いてメインで楽曲を担当、ワールドミュージック風に仕上げた本作は前作に劣らず日本のゲーム史上に残る名曲の数々を残しました。

テーマはパラレルワールドやそれを元にした別の可能性や人生…そのため、あえて王道だった前作とはどこか対になるような雰囲気に仕上がっています。王道で華やかだった前作に対し、取りこぼされたテーマ性や別の可能性に焦点が当てられ、全編通しやや物悲しい雰囲気も感じられます。

大御所クリエイターのネームバリューとも絡めて大々的に発表された「ドリームプロジェクト」の影で実際に直に制作に当たっていた当時の多くの若手スタッフの思いも反映されていたのかもしれません。

画期的な戦闘システム

本作は特に戦闘システムが面白く、従来の魔法・特殊能力・アイテムなどは全て属性が付与された色違いのエレンメントとして統一されエレメントの色(属性)は各キャラクターに固有のものとしても設定されています。エレメントは相性があり、相反するエレメントをぶつけると大ダメージになるように設定されています。

使用するとフィールドのエレメントが変化。フィールドのエレメントは3段階まで設定されており、3回連続で同じエレメントを使用するとフィールドが同色に染まり大きな威力を発揮するようになります。

敵キャラに専属のエレメントがあった場合は同色のエレメントを高確率で使用してくるのでそれを利用して味方側の回復に利用したり、いつでも(一部ボス戦は不可)逃走が可能なため敵のエレメントの属性を確認した後で、有利なエレメントの布陣にカスタイマイズして戦闘に挑む、カードデッキバトルのような戦闘に仕上がっています。

敵味方には行動力のパラメーターもあるため、これも戦闘を進める際の駆け引きに重要であえて行動をしない事でターンを次に送りパラメーターを溜めるという戦略も有用になってきたりします。

慣れてくるとある程度のパターンは見えてくるものの、敵は視認できるシンボルエンカウント性になっているため作業になりがちなレベル上げや雑魚戦闘を省力し素材集めと資金集めに特化させ、ボス戦での駆け引きそのものをクローズアプした画期的な戦闘システムの1つだったと思います。

クリエイターの時代を象徴するような雄大なシナリオ

それ以上に特筆すべきはそのシナリオと情緒感、前作クロノトリガーは様々な時代を又にかけた冒険活劇の色合いが強かったのですが、本作は舞台は閉じた箱庭の世界の様になっています。その分前作以上に魅力的な自然描写に特化しています。

前作は大々的なドリームプロジェクトを宣伝していましたが実際に開発に当たったのはスクウェア社の若いクリエイターが中心。古代編のシナリオに関わった加藤正人氏を中心に前作で取りこぼされた設定の掘り返しや王道の冒険の脇で追いやられた種族やキャラクターにスポットが宛てられていました。

あまりに前作との雰囲気が違っていたり、見方によっては前作の顛末を否定した作りになっている事から賛否両論巻き起こりましたが、前作の設定も踏まえた上で雄大なSF叙事詩として生命賛歌にまでいきつくそのシナリオはボーイミーツガールを主軸として展開される内容とも相まって、どこか発売当時に世の中を圧席していた「セカイ系」の雰囲気とも共通するものでした。

そのクリエイターの思想面がゲームデザインやシナリオにも大きく影響を及ぼしている面や深堀りすると初見では想像もつかないような膨大な裏設定に行きつく面もまた、90年代後半当時の「クリエイターの時代」を象徴するような作りになっていました。

ただ残念なのは仲間キャラクターが多すぎる事で、キャラの掘り下げが不徹底な点や裏設定が細かすぎてゲーム中で十分な説明ができていない事です。特に中盤から後半に某キャラクターに操作が代わる面はそのあたりの割を食ってかなりの唐突感もあります。

国内ゲーム業界を始めエンタメ業界が何かの熱に浮かされるように急速な勢いでリリース・再構築が進んでいた当時。クロノトリガーやクロノクロスはその時代の変化を如実に示したシリーズであり、ほんの数年のスパンの違いはあるものの「ドット絵主体で王道のRPGが溢れていた時代」と「実験性に富みクリエイター嗜好の作品が氾濫していた時代」の2つをそれぞれに象徴するようなタイトルです。

それは例えばアニメのパトレイバーの劇場版1作目と2作目のように異なる雰囲気や設定を纏いながら相互補完的な意味合いを持つ非常に稀有なタイトルだったと思っています。

とにかくRPGの面倒な部分は極力排し、逆に魅力的な部分は極めて強調された作りになっている本作。シナリオにあまりに説明不足な面があるのは残念なものの、音楽や背景デザイン含めて今の時代でも通じるゲームデザインに収まっています。

現在遊ぶには…

本作を現在遊ぶには、steamやswitchなどの最新ハードでもリマスター版が配信されています。ただ動作が不安定な報告が未だに見られるため、動作面を気にする場合は実機で遊ぶという手もあります。(PS1、PS2、PS3で動作します)。リマスター版の動作が安定すれば、本当に進めやすいタイトルになるのですが…

コメント